벚꽃이 절정인 4월이다.

지난주에는 가지 가득 망울졌던 월영사 벚꽃도 일주일 만에 활짝 폈다.

드디어 봄의 전령인 벚꽃과 개나리가 길가를 채웠다.

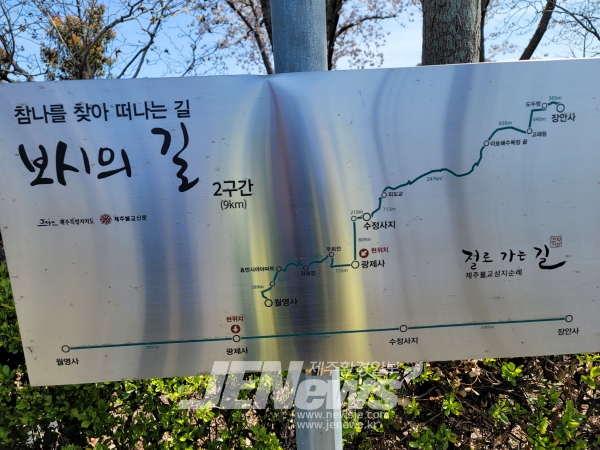

지난 2일 불교순례길은 하귀 월영사에서 외도에 있는 광제사 까지 걷는 코스였다.

절로 가는 길이 산길이나 들길인 줄만 알면 큰 오산이다.

월영사를 걸어나오면서 길을 잃지 않으려고 리본을 잘 찾아 걷고자 무진 애를 썼다.

그래서 그런지 지금 개발에 매진하고 있는 하귀지역을 지나게 되었다.

하귀지역은 이미 아파트단지가 크게 만들어져 도심에 서 있는 것 같은 착각을 하게 만들기도 하지만 그보다 더 큰 변화는 아파트 단지 주변의 흡사 별장지처럼 보이는 이 지역의 움직임이었다.

곳곳에 이미 수많은 주거지가 만들어졌고 흐드러지게 핀 유채꽃 옆길은 곧 또다른 개발을 준비 하는 듯 했다.

야금야금 주거지가 늘어나는 중이었다.

탁 트인 전경에, 위치가 좋아 개발의 느낌이 물씬 나는 지역이었다.

멀리 바다가 조망되는 곳..

사람들이 좋아하는 지형이 그곳에 숨어 있었다.

이 길을 따라 걷는데 곳곳에 봄을 상징하듯 벚꽃과 유채꽃, 보리밭 까지 피어 올라 걷는 마음을 상쾌하게 만들었다.

개발은 개발이고 봄은 봄이다.

들길을 따라 걷다 외도동 지역으로 들어섰다.

이곳에도 이미 아파트 단지가 들어선지 오래지만..

멀리 외도와 신제주쪽 방향을 잇는 큰 고속도로(?)가 만들어지는 모습이 포착됐다.

외도와 애조로를 잇는 이 공사는 앞으로 이 지역의 판도를 바꾸게 될 것으로 보였다.

지금은 그저 시골길인데, 그렇게 큰 도로가 외도에서 올라가 버리면 제2의 신제주로 탈바꿈할 것이 틀림없을 것이기 때문이다.

외도에 들어서자 하늘에는 쉴새 없이 비행기가 내려왔다.

그 굉음은 참 참기 힘든 소음이었다.

멀리 한라산이 보이긴 했지만 미세먼지 탓에 그 고운 얼굴을 보여주진 못했다.

봄이라고 해서 모든 것이 아름다운 것은 아니다.

다만, 절정에 다다른 벚꽃의 향연이 기억에 남을 그런 길이었다.

그렇게 불교순례길 리본을 잘 따라 외도까지 입성하긴 했는데..

계속 걷다보니 아까 멀리서 보였던 광제사 절은 어느새 우리가 걷는 길 뒤에 서 있었다.

길을 잘못 든 것이 틀림없었다.

리본은 보이지 않았지만 중간에 난 길을 따라 절이 있는 방향을 찾아 작은 동산을 올랐다.

그곳에 멀리 다시 나타난 광제사가 보였다.

그러나 절로 가는 길이 아니었다.

우리는 밭담을 지나 밭 두어개를 넘어 걸어 들어가기로 했다.

다행히 밭길이 험하지 않아 무사히 절로 향하는 길에 도착했다.

광제사..

자료를 찾아보니 이 절은 1993년에 지어진 것으로 나타났다.

외도지역 개발이 한창일 때 지어진 것으로 보이지만 예전에 탁 트이게 보였을 전경은 아파트가 가로 막아 불편한 모습이었다.

그래서 그런 것일까..

대한불교 조계종 제21교구 광제사라는 간판이 서 있기는 했지만 대웅전 문은 굳게 잠겨 있었다.

특이하게 이 절은 대웅전 현판 양 옆으로 용 2마리가 멀리 바다를 향해 웅장하게 만들어져 있었다.

하지만 스님이 없는 빈 절이었다.

사람도 없었고 대웅전의 모든 문은 굳게 잠겨 있었다.

그렇게 먼 길을 찾아 왔는데..스님이 없는 빈 절이라니..

절 마당에는 동백이 흐드러졌고, 벚꽃은 만개하여 봄 기지개를 켰는데 절은 비어 있었다.

힘이 빠졌다.

육지에서는 봄이면 일부러 절로 봄나들이를 할 정도인데..

제주도에서 만나는 빈 절은 실망스럽기 그지 없는 일이었다.

고광언 선생이 요사채로 가서 문을 두드려 봤지만 인기척이 없었다.

빈 절이 맞았다.

우리는 요사채 앞에 놓인 작은 종을 두드리며 마음을 다잡았다.

땡땡땡땡..

공허한 종소리가 빈 절에 흩어졌다 사라졌다.

절 밖으로 나와 택시를 기다리는데 왜 그렇게 안타까운 마음이 드는지..

절에 스님이 없다는 것이 못내 아쉬웠다.

스님이 없는 절은 절 같지가 않다.

그래서 글 하나를 남겨 버렸다.

빈 절에 서서

굽이굽이 길을 돌아

그대를 찾았더니

그대는 간 곳 없고

큰 절 하나 외롭게 서 있네

물이라도 한 모금

마시려고 했지만

문은 꼭꼭 잠겼고

인기척 조차 없네 그려.

서운한 마음에

작은 종 하나 걸려 있기에

혹시나 하고 몇 번 땡땡 거렸네.

어딜 간 건가.

대문은 활짝

마음 크게 열어놓고

도대체 어디로 마실을 간 건가.

돌아오기는 하는 건가.

다음에 가면 얼굴이라도 볼 수 있는 건가.

마당에

동백은 가득이고

벚꽃은 활짝 기지개를 켰는데

도대체 그대에게 봄은 과연 온 건가.

그대가 없으니

온기 하나 없었네.

부디 빨리 돌아오시게나.

(추가 : 광제사는 일주일 후 다시 방문했을 때 주지 법우스님과 만나 들어보니 지난 주 출타중일 때 4시간 정도 문을 잠그고 외출을 다녀 왔다고 말했다. 이 절을 창건한 법우스님이 지금도 이 절을 지키고 계시다는 점을 미리 알려드리고자 한다.)